La misericordia de thátanos:

vergüenza (αἰδέομαι) y muerte trágica (θάνατοι) en Áyax y Fedra.

Eddy Lara

Magíster en Hermenéutica Literaria

Miembro de Átropos

Copyright © todos los derechos reservados de Autor

La lectura de las obras de carácter clásico, y más aún de las que forman el conjunto de las tragedias griegas, han invitado siempre a la reflexión, a las ideas y a las cavilaciones, al establecimiento de conexiones intertextuales, a las preguntas que son ecos –a su vez– de preguntas de alguien más en otro tiempo; se lee una tragedia y se apuesta por la renovación del sentido de la obra al tiempo del lector que participa activamente en el fenómeno complejo de la lectura del texto narrativo, que en sí mismo “representa una cadena de artificios expresivos que el destinatario debe actualizar” (Eco, 1981, pág. 73).

El presente artículo pretende establecer comparativamente desde el Áyax, de Sófocles, y el Hipólito, de Eurípides, una suerte de discusión, un derrotero de enunciados analítico – interpretativos, una serie de preguntas -más que de respuestas- sobre la relación compleja entre culpa, vergüenza y muerte, todas tres experimentadas por personajes en la escena trágica. Se explorará aquí la idea de cómo la vergüenza, de carácter psicológico, surge en un miembro social cuando comete un actuar equivocado, un yerro[1]. Dicho sentimiento de vergüenza se da como reacción al escarnio y la mirada punzante de la sociedad circundante, que produce culpa en el individuo. El personaje trágico, en este punto, es consciente de que su honor se ha rebajado frente a la opinión de la polis establecida y sus constructos comportamentales, y es por ello que la acción del personaje se decanta en encontrar el alivio de la restauración de su honor, perdido por su acto errático, en la muerte misericordiosa en escena[2], todo esto en el contexto del género trágico nacido en la Grecia del siglo V a.C.

Este encadenamiento performático de reacciones y sentimientos, este curso de acción y argumentación trágica, es comparable en dos personajes de las obras revisadas: el Ayante y Fedra, y es alrededor de estos que se propondrá el análisis presente.

Con algún asomo de rigor, cierto andamiaje teórico en la forma de referentes y comentarios, que pretenden servir de soporte a las ideas expuestas, será puesto también sobre el papel con la esperanza de que complemente la sustentación y amplíe el sentido de lo aquí presentado.

Entrando en materia, debe reconocerse, en primera instancia, que es una constante en el género trágico la acción del toque de la divinidad en el curso de la vida humana. En este sentido, debe aceptarse que es bastante peculiar que ambas tragedias comiencen, directamente, con la intervención de un dios, ya sea en forma de monólogo revelador de intenciones, como lo hace Eurípides con Afrodita, o como entrada actoral que inicia la tragedia, como sucede con Atenea en el Áyax de Sófocles.

¿De dónde proviene esta afortunada coincidencia intertextual? Lesky anotaría algunas pistas desde los motivantes creativos de los tragediógrafos griegos diciendo que,

en cada uno de los tres grandes trágicos sucede más de una vez que el autor, saliendo del marco de la representación mitológica, se dirige a los atenienses que se hallan en el teatro de Dionisos y por deber sagrado (Esquilo y Sófocles) o con profunda confianza en el poder del logos (Eurípides) trata de comunicar lo que sabe acerca de los hombres y de los dioses (Lesky, 1966, pág. 38).

Así pues, desde los matices de la composición general en los tragediógrafos, y con la premisa de que es el conocimiento sobre el mismo ser humano el centro de todo el género, se revelan la aparición de los dioses – desde la sacralidad y la alienación -, y las referencias al actuar lógico –logos– como factores comunes de la acción de la trama de la obra y apalancadores de las capas de sentido de la tragedia.

La sola intervención divina en Áyax, puede explicar lo inexplicable, que es extraño para un lector contemporáneo; ese enigma de la locura que lleva directamente al héroe, no a la planificación de la matanza[3], que presupone un logos por ser planeada[4], sino al hecho irracional de haber confundido a sus víctimas con las reses, que es lo que Atenea finalmente logra causar, no habiendo explicación lógica más allá del propio milagro. Ahora bien, en Hipólito, puntualmente en la figura de Fedra, la tensión y la fuerza del sentimiento colosal de la pasión es, quizá, la que nubla cualquier grado sensato de logos, de raciocinio, y es la que la lleva al actuar que deviene en su muerte y configura por consecuencia la del héroe griego.

Retomando a Lesky, es posible que sea eso a lo que se refiere cuando vindica en Sófocles el deber divino y en Eurípides la confianza en el poder del logos: no hay manera de explicar lógicamente, si no es por el toque de los dioses, la locura de Áyax respecto a su confusión con las reses; a su vez, parece plausible ofrecer una explicación sobre el comportamiento de Fedra desde el desborde pasional que la aleja de la “confianza profunda en el poder del logos” (Lesky, 1966, pág. 38). Áyax yerra por envidia, Fedra por una apabullante pasión; ambos son sentimientos puramente humanos, en ambos casos los personajes desembocan en la muerte, y ambos pasan antes, eso sí, por otro sentimiento previo que desboca su destino: ambos sienten vergüenza. Ya volveremos a ello.

A propósito de este tipo de conductas alógicas en el contexto trágico ático, Dodds refuerza lo ya discutido endilgando el elemento irracional del actuar humano a “una intervención psíquica, una injerencia en la vida del hombre por parte de agentes no humanos (…) influyendo con ello en su pensamiento y conducta” (Dodds, 2019, pág. 41). En este punto, Dodds resuelve una conexión pendiente: la influencia de los dioses –agentes no humanos– en el destino del hombre, causa un actuar ilógico proveniente del efecto psicológico de dicha alineación divina.

Se sabe desde la tragedia que Fedra -con insuflados ardores pasionales que le impone Afrodita- ha actuado mal frente a la mirada de la sociedad del siglo V a.C. La reina no pudo contener su pasión por Hipólito, no pudo mensurar sus pensamientos ni sus palabras frente a la Nodriza, perdiendo toda lógica en su forma de aparecer a la polis. Lesky anota respecto a esta tensión de acción desde el logos en Fedra –y con el matiz del concepto de hybris aristotélica – que

la escena trágica [se] convirtió en el escenario paradigmático de las pasiones (…) Figuras de la antigua mitología como Fedra o Atreo están allí para dar al espectador o al lector el ejemplo amonestador de adónde va a parar el ser humano cuando no sabe contener dentro de sus límites al ardiente corazón por medio de la fuerza de la lógica. (Lesky, 1966, pág. 34).

Llegados a este punto, es hora de establecer una serie de argumentos y conjeturas acerca de la idea de la vergüenza como sentimiento primigenio que aparece luego del reconocimiento del yerro y la conciencia de la culpa, y como turbación psicológica propia del ánimo humano. También, nos proponemos revisar cómo la misma vergüenza se configura como el móvil genético – psíquico que deviene, ante la ausencia de salidas y en la encrucijada social de la época, en la muerte trágica (θάνατοι) del héroe o ciudadano que la padece. En el caso puntual de la revisión en Áyax e Hipólito, lleva al Salamino y a Fedra a un fin conjunto, y es a cometer su misma muerte.

Debe iniciarse por tratar de enmarcar la vergüenza como aspecto insoportable en lo respectivo a la convención social, o de otro modo, a la opinión pública; esto pues “la verdadera materia de la tragedia es el ideario social propio de la ciudad” (Vernant, 2002, pág. 19).

En la obra de Sófocles, la mención explícita de la vergüenza se da entre los versos 470 y 480. Justamente es el Ayante quien habla cuando dice al corifeo que no puede dar la cara a su anciano padre sin galardones ni gloria, “porque vergonzoso es que un hombre desee vivir largamente sin experimentar ningún cambio en sus desgracias (…) el noble debe vivir con honor o con honor morir” (Sófocles, 1985, pág. 31). De este monólogo, que empieza en el verso 430, se sabe que Áyax no se arrepiente realmente de haber pensado en matar a los argivos, sino que es, además, la medida heroica de su reconocimiento la que se ve afectada por las consecuencias de sus actos, y es la vergüenza general, una de cuyas formas es la de no poder obtener los mencionados galardones, que “no es cosa soportable”, la que lo lleva también al fatídico destino. También hay vergüenza, en la manera implícita de la deshonra, en la misma locura de Áyax, por la cual “está hundido por completo en un fatal abatimiento” (Sófocles, 1985, págs. 24. v, 275).

Desde Hipólito, es notoria, en uno de los diálogos de la nodriza con Fedra entre los versos 485 y 505, la manera en que a la Reina le afecta todo aquello que hiere su buena fama, y que le parece vergonzoso:

[Fedra] Eso es lo que destruye las ciudades (…) las palabras demasiado hermosas, pues no hay que decir palabras agradables a los oídos sino aquello que permita adquirir buena fama (…)

[Fedra] !Oh tú que dices cosas terribles! ¿No cerrarás tu boca y dejarás de decir palabras vergonzosas?

[Nodriza] Vergonzosas, pero mejores para ti que las bellas. Preferible es la acción, si consigue salvarte, que tu buen nombre, por el cual morirás con orgullo.

[Fedra] No, te lo suplico por los dioses, tus palabras son acertadas, pero infames, no sigas adelante. El amor ha labrado profundamente la tierra en mi alma (Eurípides, 2000).

La vergüenza en Fedra es producida por la mención de un remedio para el amor desbordado por Hipólito que la nodriza propone, pero es cierto que también debe sentirla por la culpa surgida de la incapacidad de controlar sus pasiones en una omisión al logos, y más aún la siente cuando se ve puesta en evidencia por la nodriza, lo que hace que Hipólito se entere de su pasión por él. El desenlace es conocido, esta vergüenza lleva finalmente a Fedra al suicidio.

El fondo del asunto, tanto en Áyax y en Fedra, es que están tremendamente avergonzados de su actuar respecto al juicio social. Ambos han perdido su areté, su virtud y honor, y ello es imperdonable en el contexto de la polis griega. E. R. Dodds aduce que “la mayor fuerza moral que el hombre homérico conoce no es el temor de Dios, sino el respeto por la opinión pública (aidós – aidéomai; αἰδώς -αἰδέομαι )” (Dodds, 2019, pág. 39); y asegura además que, en la sociedad griega de la época “todo lo que expone a un hombre al desprecio o la burla de sus semejantes, todo lo que lo hace “quedar corrido” se siente como insoportable” (Dodds, 2019, pág. 39). Para un griego, más importante que la tranquilidad de conciencia y que la serenidad de espíritu, es la valoración social que los otros hacen de él, pero no solo por su forma de ser o de hablar, sino sobre todo por su forma de actuar, o, mejor, por las acciones de conocimiento público que ha ejecutado en un momento dado.

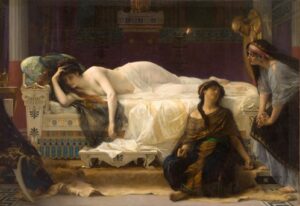

Imagen 1. Fedra: la culpa en la mirada[5]

Por otra parte, Juan Manuel García-Haro dice, en un artículo sobre la psicología de la culpa en la Grecia antigua, que

la pérdida del honor [y] la vergüenza ante los demás, eran el desastre más intolerable que podía ocurrir a un hombre. Uno luchaba para salvaguardar su honor incluso a costa de su vida. En tal sociedad, todo lo que exponía a un hombre al desprecio o a la burla de sus semejantes, se sentía como mancha (miasma) insoportable. Salvaguardar el honor, la dignidad, la reputación pública (timé) era para los antiguos un deber; y la venganza y el suicidio procedimientos para conseguirlo (García-Haro, 2005, pág. 9).

Es evidente ya, a partir de las conexiones intertextuales y referenciales, el nivel de importancia que tenía para los griegos una opinión pública intachable, una ciudadanía sin mácula; el areté del griego está en juego y depende de su acción, pero en gran manera de la buena percepción de la ciudadanía sobre esta.

Es valioso, además, volver a una referencia anterior y realizar algunas acotaciones semánticas y etimológicas respecto de los términos helenísticos que se rescatan desde Dodds: aidós (αἰδώς) y aidéomai (αἰδέομαι). El diccionario de griego – español del Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo (por sus siglas ILC), define αἰδώς en una de sus acepciones como “respeto, miedo, vergüenza ante la opinión ajena en los hombres generado o referente a la opinión sobre el valor guerrero”[6]. Por otro lado, αἰδέομαι lo define como “tener respeto, miedo, vergüenza ante la opinión de los demás (…) de mujeres tener pudor, sentir vergüenza”[7].

Sintetizados algunos aspectos generales de lo concerniente a la vergüenza en la Grecia clásica, vale la pena señalar, continuando desde lo mencionado al final del texto citado de García – Haro, algunos conceptos particulares y de interés sobre la muerte autoinfligida de Áyax y Fedra.

Carlos García Gual recuerda que es “el Ayante el único héroe que se suicida precipitándose sobre su propia espada” (Gual, 2017, pág. 94). Si bien el suicidio lo rescata García – Haro como la posible salida de su vergüenza heroica, lo que extraña, en principio, es que el instrumento de muerte sea su misma espada y que esta se la haya heredado justamente Héctor, su enemigo. La interpretación primera es que matarse usando el arma del guerrero contrario definitivamente reviste de honor dicha muerte, en tanto se es muerto, de cierta forma, por el enemigo, a pesar de que en sí el suicidio no es aceptado por la ley ática.

Imagen 2. Áyax preparándose para el suicidio[8]

Por otro lado, la lectura de Loraux devela elementos bastante interesantes sobre la muerte a propia mano, o a propia soga, de Fedra:

El suicidio, pues: muerte trágica, quizá, que eligen, abrumados por la desazón, aquellos sobre quienes cae el dolor excesivo del infortunio irremediable. Pero, en la propia tragedia, muerte de mujer, por encima de cualquier otra cosa. Y resulta que una de las modalidades de esta muerte – ya de por sí devaluada – está más señalada por la infamia, más abocada al deshonor inapelable que todas las demás: me refiero ahorcamiento, muerte abominable o por decirlo más adecuadamente, muerte “sin forma” (askhêmôn), máximo agravio que nadie se inflige sino apremiado por la vergüenza. Y resulta también – ¿será casualidad? – que el ahorcamiento es muerte de mujer: muerte de Yocasta, muerte de Fedra (Loraux, 1989, pág. 33).

Respecto de los rasgos psicológicos de la vergüenza, por antonomasia de la psique y propios del ser, volvemos al mismo campo de las definiciones de diccionario, esta vez desde una contemporánea. La Real Academia de la Lengua Española (RAE) define la vergüenza como una “turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida, o por alguna acción deshonrosa y humillante”[9]. Ni Sófocles ni Eurípides tenían manera de saber esta definición, al menos no en estos términos; no obstante, es claro que la tragedia “traduce, además, como forma de expresión específica, aspectos hasta entonces poco apreciados de la experiencia humana; marca una etapa en la formación del hombre interior, del sujeto responsable” (Vernant, 2002, pág. 17); y que además “planteaba también problemas morales que afectaban la responsabilidad del hombre (…) Su objeto es el hombre que vive por sí mismo ese debate, obligado a hacer una elección decisiva, a orientar su acción en un universo de valores ambiguos, donde nada es jamás estable ni unívoco” (Vernant, 2002, pág. 20).

Los postulados de Vernant sirven de brújula en este viaje, porque ayudan a acompañar la hipótesis de que tanto Áyax como Fedra, como seres humanos creados desde la ficción de los tragediógrafos, cada uno en su situación trágica, debieron muy seguramente haber pasado por un debate psíquico definitivo. Un debate que viven con el ánimo turbado por el reconocimiento de la culpa, de la falta social cometida, y a su vez arrinconado por la mirada de la polis increpante, una lucha interna que ve como única salida el suicidio, un ruego a la muerte trágica para recobrar el honor comprometido.

Para terminar, debe decirse que ese adjetivo que ha acompañado en este texto tantas veces a la muerte trágica tiene un sentido. En la revisión etimológica de los términos griegos se encuentra una relación entre vergüenza y misericordia. Pensar esta última desde su raíz griega remite a la noción de aidós (αἰδώς). El término helénico emparentado es ἔλεος (éleos) y significa “piedad, compasión, conmiseración en continuación de infortunio, junto a αἰδώς”[10].

Es así pues que la misericordia (éleos) de Thánatos acude, compasiva, a la ayuda de Áyax y Fedra para aliviarlos de la trágica vergüenza, y de la insoportable vida sin areté. No deja de sorprender desde este signo, desde este elemento coincidente en el lenguaje, el nivel de coherencia que la cultura clásica ática ofrece, incluso, desde la misma ilación de las palabras. Es una evidencia más del lenguaje mismo siendo vida, realidad, sentido y humanidad.

Coda

Si bien el elemento conector inicial de esta disertación sobre ambas tragedias tiene que ver con la revisión de vergüenza, culpa y muerte, salta otro aspecto derivado, y es que existe una intención educativa actualizable, que se presupone como rasgo de la tragedia, y que se retoma en Áyax y en Hipólito. Lesky ya lo había notado cuando hacía referencia a que los trágicos “tratan de comunicar lo que saben acerca de los dioses y de los hombres” (Lesky, 1966, pág. 38), y es que tratar de comunicar lo que se sabe es, justamente, parte de la esencia del acto pedagógico. Ese potencial educativo de la tragedia trasciende al contexto ático del siglo V a. C y permea, a partir de la obra escrita, la misma sociedad actual que quiera acceder consciente y disciplinadamente a dicha literatura.

Es enorme y trascendental el aprendizaje que se puede actualizar de la lectura de las tragedias, y no solo de estas sino del acercamiento a todo el mundo ático antiguo.

Se hace urgente expresar otro pensamiento que deviene de la lectura de las obras en el marco de sus pretensiones comunicativas, y de la reflexión misma sobre el razonamiento anterior. La idea tiene que ver con preguntas de traslación a la época, que pueden tener sendas respuestas tan interpretativas como no probadas: ¿en qué medida vivía la sociedad griega la tragedia y qué efectividad educativa presuponía este género artístico sobre los ciudadanos?, ¿era la tragedia griega una forma cultural realmente eficiente para disminuir, por ejemplo, los índices de crimen respecto a lo jurídicamente dictado en la sociedad democrática de la época? Esta curiosidad no aleja, de ninguna manera, la importancia de la tragedia, el sentido que quiere compartir acerca de lo moralmente correcto o debido para aquella sociedad, de lo justo y ético, de la relevancia de lo divino y lo humano, y en general la relevancia de toda la enseñanza de carácter literario, filosófico u otro, que se desprende desde el acercamiento a la obra[11] ática antigua.

Citas

[2] Los términos “misericordia” y “vergüenza” podrán verse relacionados más adelante, casi al final de este escrito, poniendo la muerte en el medio. El carácter comparativo, como se verá, surge desde dos revisiones principalmente: la etimológica y la hermenéutica.

[3] Áyax quería matar a los argivos porque no le otorgaron las armas de Aquiles, lo que significaba para el guerrero una afrenta, una merma en su reconocimiento como el más valiente luego de su primo muerto.

[4] El hecho de que Áyax haya actuado en la noche, subrepticiamente, surge como argumento a la planeación del acto, y lo acerca a la premeditación lógica.

[5] Recuperado de https://historia-arte.com/obras/fedra

[6] Recuperado de http://dge.cchs.csic.es/xdge/%CE%B1%E1%BC%B0%CE%B4%E1%BD%BD%CF%82

[7] Recuperado de http://dge.cchs.csic.es/xdge/article/%CE%B1%E1%BC%B0%CE%B4%E1%BD%B3%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9

[8] Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Ajax_suicide.jpg [9] Recuperado de https://dle.rae.es/verg%C3%BCenza

[10] Recuperado de http://dge.cchs.csic.es/xdge/%E1%BC%94%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%82

[11] Complementando este punto es apropiado dar lugar a otra referencia de Lesky, que mezcla, de alguna manera, la altura artística y el carácter comunicativo en el sentido de educativo: “El arte del gran poeta consiste en revelarnos sus pensamientos sin hablar fuera de la obra de arte” (Lesky, 1996, pág. 125).

Referencias

- Aristóteles. (2018). Poética, edición trilingüe de Valentín García Yebra. Barcelona: Gredos.

- Dodds, E. R. (2019). Los griegos y lo irracional. Madrid: Alianza.

- Eco, U. (1981). Lector in fabula. Barcelona: Lumen.

- Eurípides. (2000). Tragedias. I. Alcestis-Medea-Los Heráclidas-Hipólito-Andrómaca-Hécuba. Introducción general de Carlos García Gual. Introducciones, traducción y notas de Alberto Medina González y Juan Antonio López Pérez. Madrid: Gredos.

- García-Haro, J. M. (2005). Psicología de la culpa. En: Revista Internacional sobre Subjetividad, Política y Arte. Vol 11. No. 1. Abril p. 5 – 24.

- Graves, R. (2001). Los mitos griegos I. Madrid: Alianza.

- Gual, C. G. (2017). La muerte de los héroes. Madrid: Turner Noema.

- Lesky, A. (1966). La tragedia griega. Barcelona: Labor.

- Loraux, N. (1989). Maneras trágicas de matar a una mujer. Madrid: Visor.

- Sófocles. (1985). Tragedias. Introducciones y versión rítmica de Manuel Fernández-Galiano. Barcelona: Planeta.

- Vernant, J. P.-N. (2002). El momento histórico de la tragedia en Grecia: algunos condicionamientos sociales y psicológicos”. En: Mito y tragedia en la Grecia antigua. I. Barcelona: Paidós.